一分钟教你辨别自修复&静音绵轮胎

现象一:波浪形静音绵,可能是伪概念产品!

目前,市面上某些品牌(如“YEADA驿达THICKPRE自愈系轮胎”)宣称通过“波浪形静音绵”可实现降噪,甚至打出“降噪20%-40%”的旗号。然而,这类设计实为“伪静音”的典型代表。

▲ 德国驿达自愈轮胎的“波浪形隔音绵”

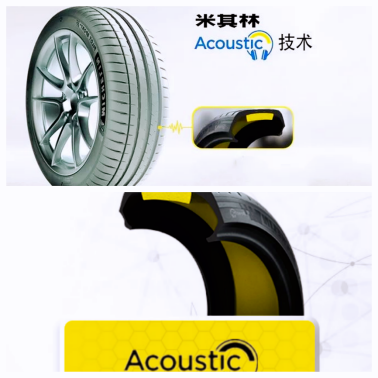

静音绵通过物理结构吸收空腔噪音,而“波浪绵”仅靠填充空隙,无法解决高频振动和声波共振问题,实际降噪效果微乎其微。米其林、马牌、倍耐力等国际品牌从未使用过这种静音材质。以米其林为例,其静音功能通过“Acoustic静音技术”实现,核心是在轮胎内侧嵌入定制的聚氨酯海绵,结合胎面花纹优化,从源头抑制空腔噪音。数据表明,米其林PILOT SPORT EV轮胎可将车内噪音降低至60dB左右,降噪效果显著且稳定。

▲ 米其林“Acoustic静音技术”采用了特别设计的聚氨酯海绵

“波浪绵”的本质是包装用缓冲材料,成本低廉且无针对性降噪设计。其粗糙的贴合工艺易导致脱落,甚至影响轮胎动平衡。若一款轮胎以“波浪形静音绵”为卖点,可能是伪概念产品。

现象二:自修复涂层+静音绵,暗藏安全隐患!

另有一些品牌及商家,在自修复涂层上叠加静音绵,宣称“双重防护”,实则暗藏风险。

▲ 某品牌自修复+静音绵轮胎内部实拍图

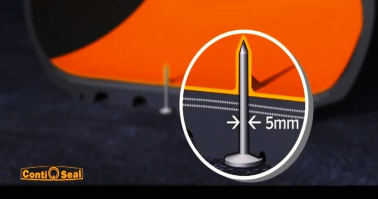

以德国马牌ContiSeal自修补技术为例,其高粘性密封层不仅能修复5毫米以内的刺穿,还可减少轮胎形变导致的振动噪音。因为这层特殊的丁基高分子聚合物本身粘度很高,而且很软,具备很强的阻尼效果,可以吸收轮胎震动。马牌官方测试表明,在60km/h和80km/h的车速下,无论是低音区、中低音区还是中音区,马牌自修补轮胎的噪音测试结果都非常出色,证明自修复涂层本身已具备降噪能力。

▲ 德国马牌ContiSeal自修补轮胎截面示意图

自修复涂层+静音绵的设计对于静音效果好比画蛇添足,对于驾驶安全却会带来致命威胁。当车辆在高速公路以时速>100km/h行驶时,轮胎每分钟旋转将超过1000圈,胎面承受的离心力相当于挂了50公斤重物,巨大的离心力会导致轮胎内部的4条静音绵整体向轮毂内侧滑移。根据第三方实验室测试,某品牌自修复+静音绵轮胎在60℃环境仓内,以120km/h转速测试2小时后,静音绵平均位移达3.2mm,轮胎动平衡偏差从初始的15克增至45克,超出安全阈值。动平衡失衡不仅会引发方向盘抖动、胎噪飙升等问题,严重时可能导致轮胎局部过热甚至爆胎。

▲ 在高温高速行驶条件下,静音绵发生向轮胎内侧滑移的现象

另一项隐患是,自修复涂层的主要功能是耐扎防爆,而国内80%的扎钉事故皆由螺纹钉引发,其螺旋结构易在刺入轮胎时破坏多层结构,若自修复涂层上再贴敷静音绵,螺纹钉可能穿透密封层并卡在静音绵中,使自修复/自修补涂层无法将钉子包裹起来,导致修复失效和漏气。此外,自修复涂层需保持弹性和延展性以封堵伤口,而静音绵的紧密贴合会限制涂层的延展性。实验数据证明,双重叠加设计将使螺纹钉的修复成功率大幅度下降。

真正的自修复技术已实现安全与静音的兼得,其静音性能已足够应对日常需求,额外贴敷静音绵非但冗余,还可能因滑移、动平衡失衡及无法抵御螺纹钉等问题引发安全隐患。

如何科学选胎?三步避坑指南

第一步:查技术背景

优先选择拥有成熟自修复或静音专利的品牌

(如国际知名品牌和国货精品轮胎等)

第二步:看实测数据

参考专业机构测试结果,如分贝值、防扎防爆破坏试验数据等

例如,马牌自修补轮胎通过ContiSeal涂层

可实现低频噪音降低1-3分贝,接近人耳可感知的显著差异

第三步:警惕“叠加噱头”

自修复与静音绵是两种不同的技术原理及体系

并非简单的堆砌,更不是1+1>2的关系

叠加静音绵的“双重设计”,反而可能破坏技术平衡

轮胎作为车辆唯一接触地面的部件,安全性与可靠性高于一切,其价值不应被营销噱头所左右。消费者应回归本质,理性消费,警惕“伪科技”包装。真正的静音轮胎,必然拥有经过市场验证的技术;真正的“自修复黑科技”,也无需靠“贴绵”来证明自己。